Trinkwassererwärmung

Trinkwassererwärmung richtig planen

Warmes Trinkwasser ist aus unserem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken und in jedem Gebäude unverzichtbar: ob im Wohnhaus, Verwaltungsgebäude oder Krankenhaus, überall wird warmes Trinkwasser z. B. zum Duschen, Händewaschen, Kochen oder für Reinigungsprozesse benötigt. Doch die Erwärmung von Trinkwasser birgt hygienische Risiken, wenn Planung und Technik nicht passgenau aufeinander abgestimmt sind. Legionellen, Stagnation und schwankende Temperaturen sind häufige Probleme. Auf dieser Seite vermitteln wir Ihnen Wissen rund um die Bereitung von warmem Trinkwasser. Erfahren Sie, worauf es bei der Planung ankommt – und welche Systeme eine sichere, energieeffiziente Lösung bieten.

Was bedeutet Trinkwassererwärmung?

Trinkwassererwärmung – auch bekannt als Warmwasserbereitung – bezeichnet den Prozess, bei dem kaltes Trinkwasser (PWC) durch geeignete technische Einrichtungen gezielt auf eine höhere Temperatur gebracht wird, um es als warmes Trinkwasser (PWH) für den Gebrauch bereitzustellen.

Dabei geht es nicht nur darum, den täglichen Bedarf an warmem Wasser zu decken. Die Erwärmung erfüllt auch eine zentrale hygienische Funktion: Um das Risiko mikrobieller Verunreinigungen – insbesondere durch Legionellen – zu minimieren, müssen bestimmte Temperaturbereiche sicher eingehalten und eine ausreichende Zirkulation (PWH-C) gewährleistet werden.

Mehr zur Warmwasserzirkulation

Die Auswahl und Auslegung entsprechender Trinkwassererwärmungsanlagen richtet sich nach verschiedenen Faktoren, z. B. der Gebäudegröße, dem Nutzungsverhalten und den geltenden Normen und Regelwerken.

Normative Anforderungen zum Schutz vor Legionellen

Bei der Planung und Ausführung von Trinkwassererwärmungsanlagen spielt die Hygiene eine zentrale Rolle. Denn stehendes (stagnierendes) Wasser oder Temperaturen im kritischen Bereich können zu einem explosionsartigen Aufwuchs von Legionellen führen – Bakterien, die schwere gesundheitliche Folgen verursachen können. Legionellen vermehren sich bevorzugt im Temperaturbereich von 25 °C bis 55 °C. Um dieses Risiko zu minimieren, gelten klare normative Anforderungen (u. a. DVGW W 551, DIN 1988-200):

- Mindestens 60 °C am Ausgang des Trinkwassererwärmers

- Mindestens 55 °C an allen Entnahmestellen in zentralen Anlagen

Nur durch konsequente Einhaltung dieser Anforderungen lassen sich Betriebssicherheit, Trinkwasserschutz und Nutzerkomfort dauerhaft sicherstellen.

Betreiberhaftung: Betreiber müssen jederzeit den hygienisch sicheren Betrieb gewährleisten!

Wer Trinkwasseranlagen betreibt, trägt Verantwortung: für Hygiene, Gesundheit und Systemeffizienz – und auch rechtlich! Denn bei gesundheitlichen Risiken durch mikrobiologische Belastungen, wie z. B. Legionellen, ist der Betreiber in der Pflicht, einen hygienisch sicheren Betrieb jederzeit nachweisen zu können.

In der Praxis zeigen sich jedoch häufig hygienische Schwachstellen:

- Wasser steht zu lange in Leitungen oder Speichern – es kommt zur Stagnation, ein idealer Nährboden für Keime.

- Zu niedrige Temperaturen im System fördern das Wachstum von Legionellen.

- Überdimensionierte oder ungünstig ausgelegte Speicher führen zu dauerhaft kritischen Betriebszuständen.

Oft wird versucht, diese Probleme im Nachhinein mit thermischer Desinfektion zu beheben. Das ist jedoch energieintensiv und löst nicht die Ursache. Im Gegenteil: Oft verstärkt dies noch die Thermoresistenz der Bakterien (Solarpasteurisierung). Eine dauerhafte hygienische Sicherheit lässt sich nur durch eine vorausschauende Planung und fachgerechte Auslegung der Trinkwassererwärmung erreichen – mit klarer Ausrichtung auf den tatsächlichen Bedarf und unter Einhaltung der anerkannten Regeln der Technik.

Systemkonzepte im Überblick: zentrale und dezentrale Trinkwassererwärmung

Das Trinkwasser wird an einer zentralen Stelle – etwa in einem Speicherladesystem oder mittels Frischwasserstationen – auf die gewünschte Temperatur erhitzt und über ein Verteilnetz im Gebäude bereitgestellt. Die Warmwasserversorgung erfolgt dabei über ein PWH-System mit ggf. angeschlossener Zirkulationsleitung (PWH-C), um die Verfügbarkeit an allen Entnahmestellen sicherzustellen.

Vorteile:

- Dauerhaft hohe Energieeffizienz auch bei wechselnden Anforderungen

- Geringerer Wartungsaufwand bei einer zentralen Einheit

Herausforderungen:

- Hygienegerechte Auslegung des Gesamtsystems zur Vermeidung von Stagnation

- Sicherstellung eines dauerhaft hygienisch sicheren Temperaturniveaus (z. B. ≥ 60 °C am Austritt, ≥ 55 °C am Entnahmepunkt)

- Planung und Betrieb einer funktionierenden Warmwasserzirkulation inkl. hydraulischem Abgleich

Hier erfolgt die Erwärmung des Trinkwassers unmittelbar am Ort des Verbrauchs – z. B. wohnungsweise oder direkt an der Entnahmestelle mittels elektrischen Durchlauferhitzern oder Wohnungsstationen sowie Kleinspeichern.

Vorteile:

- Minimiertes Risiko für Stagnation während des bestimmungsgemäßen Betriebs durch kurze Leitungswege

- Oftmals keine Warmwasserzirkulation erforderlich

Herausforderungen:

- Höherer Energieverbrauch bei mehreren Einzelgeräten

- Leistungsengpässe möglich bei gleichzeitiger Nutzung mehrerer Entnahmestellen (Spitzenlast)

- Aufwendigere Wartung durch dezentrale Technik in jeder Nutzungseinheit (eingeschränkte Zugänglichkeit bei mehreren Nutzungseinheiten)

Systemvergleich zentrale Trinkwassererwärmung

Bei der zentralen Trinkwassererwärmung stehen drei Systeme zur Wahl. Welches das individuell passende ist, hängt von Hygieneanforderung, Energieeffizienz, Warmwasserbedarf und Investitionsrahmen ab.

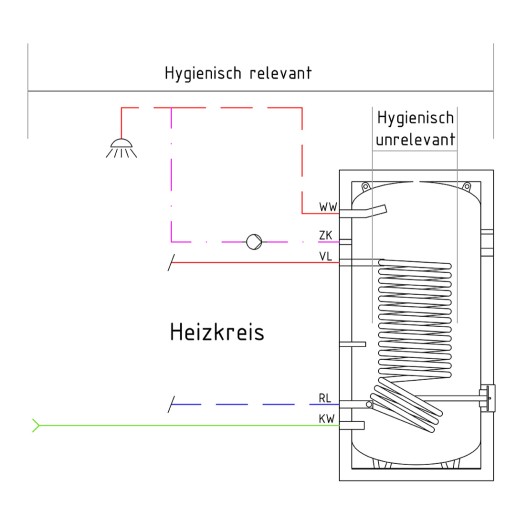

Trinkwasserspeicher

Einfache, kostengünstige Lösung – vor allem für kleinere Anwendungen mit überschaubarem Warmwasserbedarf.

Vorteile:

- Geringe Investitionskosten

- Einfacher hydraulischer Aufbau

- Niedriger Druckverlust im Betrieb

Nachteile:

- Begrenzte Dauerleistung und Wärmeübertragungsfläche

- Kaum Temperaturspreizung im Heizkreis

- Ungleichmäßige Erwärmung (fehlende Schichtung)

- Hygienerisiko durch Stagnation, Verkalkung und Temperaturzonen

- Unpräzise Regelung durch meist nur eine Temperaturmessstelle

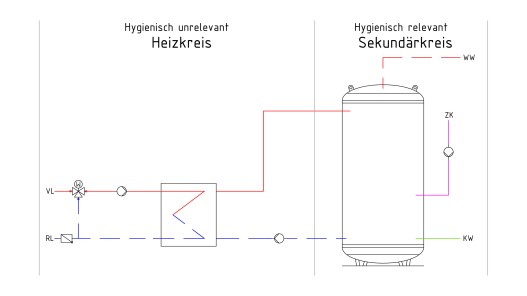

Speicherladesysteme

Kombinieren Trinkwasserspeicher mit externem Wärmeübertrager – für mehr Leistung und Regelstabilität bei hohem Verbrauch.

Vorteile:

- Konstante Auslauftemperatur (PWH)

- Große Spitzenentnahmen möglich

- Gute Temperaturspreizung im Heizungsrücklauf

- Einbindung z. B. von Fernwärme problemlos möglich

Nachteile:

- Speicherung großer Mengen erwärmten Trinkwassers (Hygienerisiko)

- Regelmäßiger Wartungsaufwand (z. B. Reinigung)

- Keine Schichtung im Speicher (ungleichmäßige Austrittstemperatur)

- Aufwändige Rückerwärmung bei großen Zirkulationsvolumenströmen

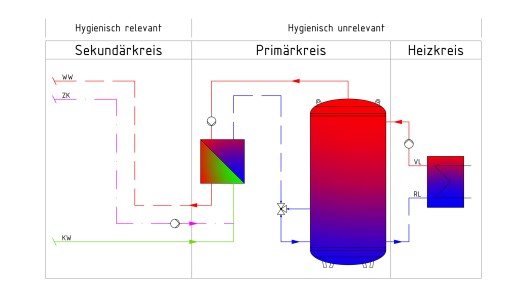

Frischwasserstationen

Hygienische, effiziente Lösung im Durchflussprinzip – ohne Speicher, mit digitaler Regelung und flexibler Systemintegration.

Vorteile:

- Maximale Trinkwasserhygiene (keine Stagnation, keine Totzonen)

- Warmwasserbereitung bei Bedarf – keine Speicherverluste im Trinkwasser

- Konstante Auslauftemperatur (PWH) auch bei wechselndem Verbrauch

- Große Spitzenentnahmen durch leistungsfähige Stationen möglich

- Sehr gute Temperaturspreizung im Heizkreis

- Einbindung von BHKW, Fernwärme oder Pufferspeichern möglich

- Energiespeicherung erfolgt im Heizungswasser – nicht im Trinkwassersystem

- Geringer Wartungsaufwand (kein Speicher, keine Anode)

- Digitale Features (je nach Modell): Live-Monitoring, Optimierung, Predictive Maintenance

Nachteile:

- Vergleichsweise höherer Druckverlust als bei Speichersystemen

- Etwas größerer Platzbedarf (modellabhängig)

Hygienische Vorteile von Frischwasserstationen – das „Warum“ im Detail

Eine bedarfsgerechte Auslegung sorgt für hohe Fließgeschwindigkeiten im System – insbesondere im Plattenwärmeübertrager und im nachgeschalteten Leitungsnetz. Das reduziert Ablagerungen, verhindert Totzonen und erhöht den Turbulenzgrad, was wiederum die Übertragungseffizienz verbessert. Strömungsgeschwindigkeiten gemäß DIN 1988-300 und den DVGW-Arbeitsblättern stellen die Basis für einen dauerhaft hygienischen Betrieb dar.

Intelligente Reglertechnik und mediumberührte Sensoren gewährleisten eine konstante Austrittstemperatur über den gesamten Lastbereich hinweg – unabhängig von der Entnahmemenge. Das Ergebnis: thermische Sicherheit, hoher Nutzerkomfort und minimierter Energieeinsatz. Die Regelung der Zirkulationspumpen gewährleistet stabile Temperaturverhältnisse im gesamten System.

Frischwasserstationen speichern kein Trinkwasser, sondern erwärmen es erst bei Bedarf. Dadurch entsteht kein Stagnationsrisiko. In Kombination mit minimalem Nenninhalt und totzonenarmer Bauweise wird das gesamte Wasser bereits bei geringsten Entnahmen vollständig ausgetauscht. So erfüllen Frischwasserstationen die Hygieneanforderungen aus DIN 1988-200 und DVGW W 551 zuverlässig – und setzen Maßstäbe in Sachen Trinkwasserschutz.

Im Gegensatz zu klassischen Speichersystemen erfolgt die Energiespeicherung bei Frischwasserstationen im Heizkreis und nicht im Trinkwasser. Das reduziert das Volumen erwärmten Trinkwassers erheblich und minimiert gleichzeitig hygienische Risiken.

Moderne Frischwasserstationen – insbesondere die KTS Frischwasserstation PRO von KEMPER – setzen auf hygienisch optimierte Materialien wie Rotguss (z. B. Rg+). Rotguss gilt als korrosionsbeständig und ist mit nahezu allen anderen Werkstoffen kombinierbar. Dabei ist Rotguss hochwertiger als Produkte aus Messing und im Gegensatz zu diesen in Deutschland und Europa ohne Einschränkungen für die Trinkwasserinstallation zugelassen. Da in Rotguss kein Zink (Zn) vorhanden ist, kann keine Entzinkung bei Einsatz im Trinkwasser stattfinden. Das Rotgussgefüge bleibt somit nahezu konstant über Jahre bestehen. Rotguss bewahrt seine Integrität sowohl in Warm- als auch in Kaltwassersystemen. Es hat sich über Jahrzehnte in der Sanitärtechnik bewährt, insbesondere in Gebieten mit aggressiven Wasserbedingungen.Die strengen gesetzlichen Grenzwerte für die Abgabe von Metallionen werden damit deutlich unterschritten.

Wechsel der Flüssigkeitskategorie gemäß DIN EN 1717 beim Erwärmen von Trinkwasser

Die DIN EN 1717 stuft erwärmtes Trinkwasser anders ein als kaltes: Da sich durch die Temperaturveränderung sensorische Eigenschaften wie Geruch oder Geschmack verändern können, wechselt die Einstufung von Kategorie 1 zu Kategorie 2.

- Flüssigkeitskategorie 1 = Wasser für den menschlichen Gebrauch, das direkt aus einer Trinkwasserinstallation entnommen wird

- Flüssigkeitskategorie 2 = Flüssigkeit, die für den menschlichen Gebrauch geeignet ist und keinerlei Gefährdung darstellt. Dazu gehört auch Wasser aus einer Trinkwasserinstallation, das eine Veränderung in Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur (Erwärmung oder Abkühlung) aufweisen kann – z. B. Kaffee-/Wasserspender, Hauswassereingänge oder Trinkwassererwärmungsanlagen

Mehr Informationen rund um alle Flüssigkeitskategorien und die normgerechte Absicherung von Trinkwasserinstallationen mit passenden Sicherungseinrichtungen erhalten Sie in unserem Ratgeber Sicherungseinrichtungen

KEMPER – Ihr Partner für hygienische Trinkwassererwärmungssysteme

Als Spezialisten mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Trinkwassertechnik bieten wir hygienisch sichere, normgerechte Lösungen für alle Anwendungsbereiche. Gerne unterstützen wir Sie bei der Auslegung und stellen umfassendes Planungswissen zur Verfügung – online und persönlich.

![Übersicht der Frischwasserstationen]](/de-at/content/04-produkte/gebaeudetechnik/neuheiten/teaser-frischwasserstation-16-9_lj_527x297.jpg)